【CAM’s POV】中小企業のDX化、進まない実態を調査

Summary

こちらの記事でわかること

中小企業のDX化はなぜ進まないのか

日本の中小企業におけるDX化は、必要性が語られて久しいにもかかわらず、実際には「現状を変えたいのに変えられない」という声が根強いのが実情です。当社が行った独自調査(回答者:製造・小売・卸売業に従事されている約600名)では、その背景に“現場の構造的な課題”が浮かび上がりました。

業務の属人化・紙作業がDXを阻む最大の要因

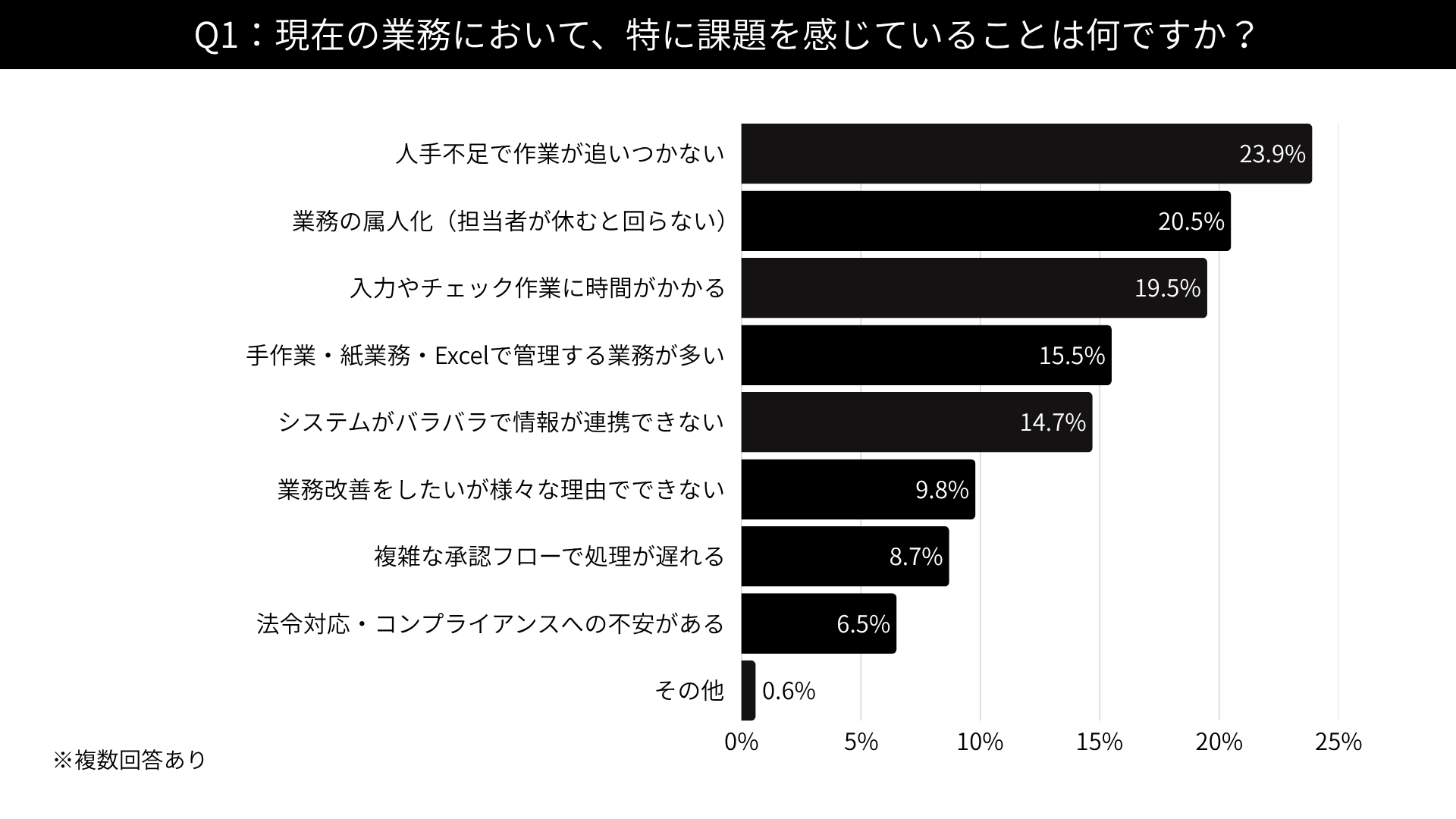

アンケートのQ1「現在の業務において、特に課題を感じていることは何ですか?」への回答結果を見ると、最も多かったのは「人手不足で作業が追いつかない(23.9%)」、次いで「業務の属人化(担当者が休むと回らない)(20.5%)」「入力やチェック作業に時間がかかる(19.5%)」が上位を占めています。

これらのデータからは、中小企業のバックオフィスが依然として「人と紙に依存した体制」であることが読み取れます。

例えば、請求書処理や経費精算、在庫や販売に関する情報管理がExcelなどの表計算ソフトや紙ベースで進められている場合、マニュアルが作成されておらず担当者の退職や異動によってそのノウハウが途切れ、業務が停滞してしまいます。つまり、DX以前の問題として、会社として業務の「標準化・共有化」がなされていないのです。

こうした属人化は、「業務フローを見える化できないため、どの工程をデジタル化すべきか判断できない」「システム導入を検討しても、現場が運用に対応できない」といった、DX推進において二重の障壁になります。

中小企業には変化を好まない「現状維持」の姿勢が随所に見受けられ業務設計を根本的に変えることへの抵抗がある傾向があります。したがって、DX推進の出発点は「ツール導入」ではなく、「人に依存する業務を構造的に見直すこと」にあります。

システム導入への関心は低く、約8割が未検討

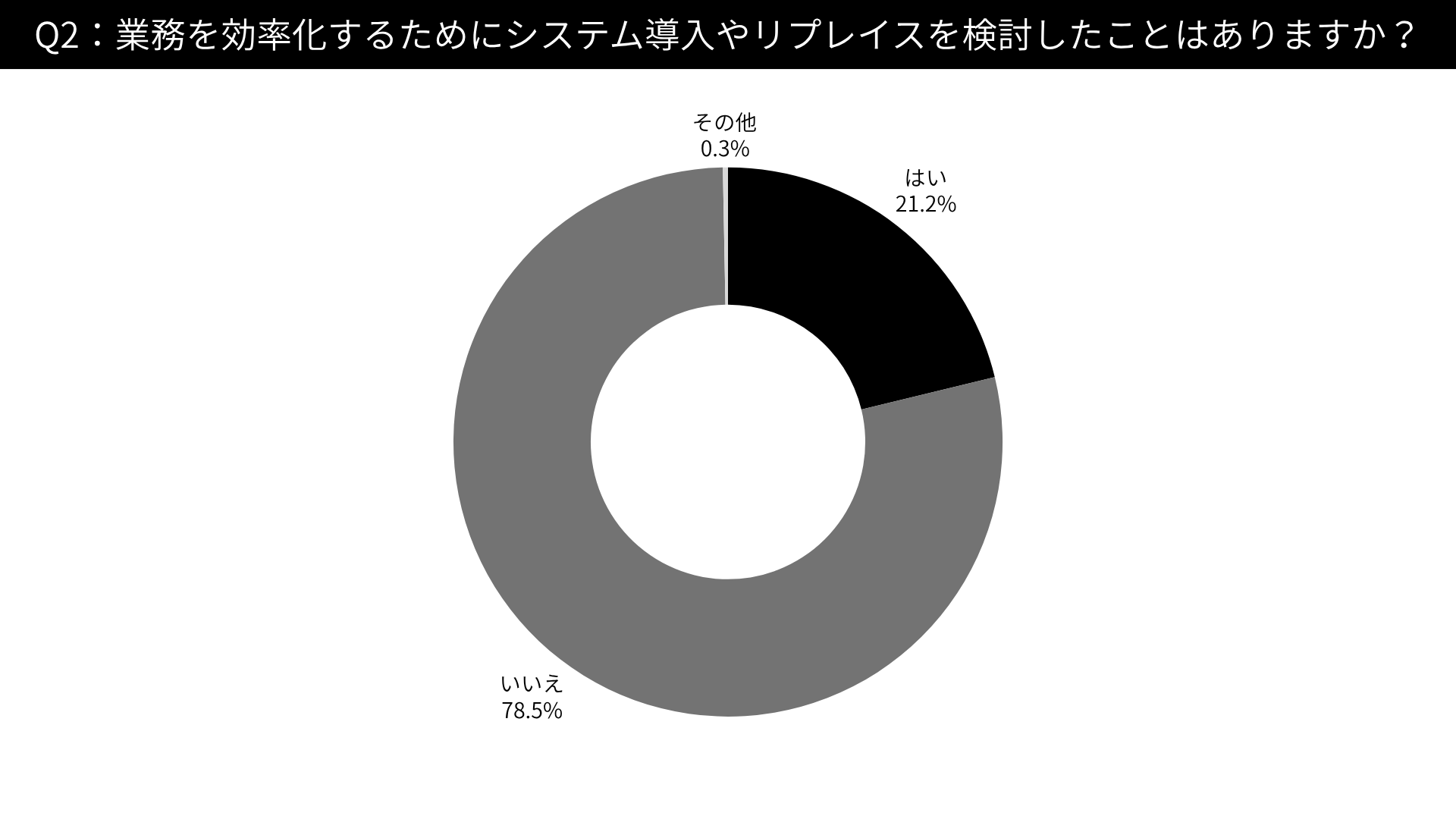

次に、Q2「業務を効率化するためにシステム導入やリプレイスを検討したことはありますか?」の回答結果を見てみましょう。 「はい」と答えた方はわずか21.2%にとどまり、「いいえ」が実に78.5%を占めました。

この数字は、DXの遅れが「コスト」や「知識」だけではなく、意思決定の段階で止まっていることを示しています。経営者自身がデジタル化の重要性を認識していても、現場の負担や導入リスクを理由に見送るケースが多く、結果として“改革が先送り”されているのです。中小企業にとってDXは「未知の領域」であり、特に情報システム部門が存在しない企業では、外部ベンダーへの相談や見積もりの取得すらハードルとなっています。そのため、「検討しない=選択肢がない」状態に陥っているのが現状です。実際、当社のインタビュー調査でも、経営者の声として次のような意見が寄せられました。

- 「どの製品を選べばよいか分からない」

- 「導入後にうまく使えるか不安」

- 「過去に高額なシステムで失敗した経験がある」

つまり、“DXが進まない”のではなく、“進め方が分からない”という根本的課題が中小企業を取り巻いており、この意識の断絶こそがDX化最大のボトルネックです。

DX化を阻む「4つの壁」中小企業特有の課題構造

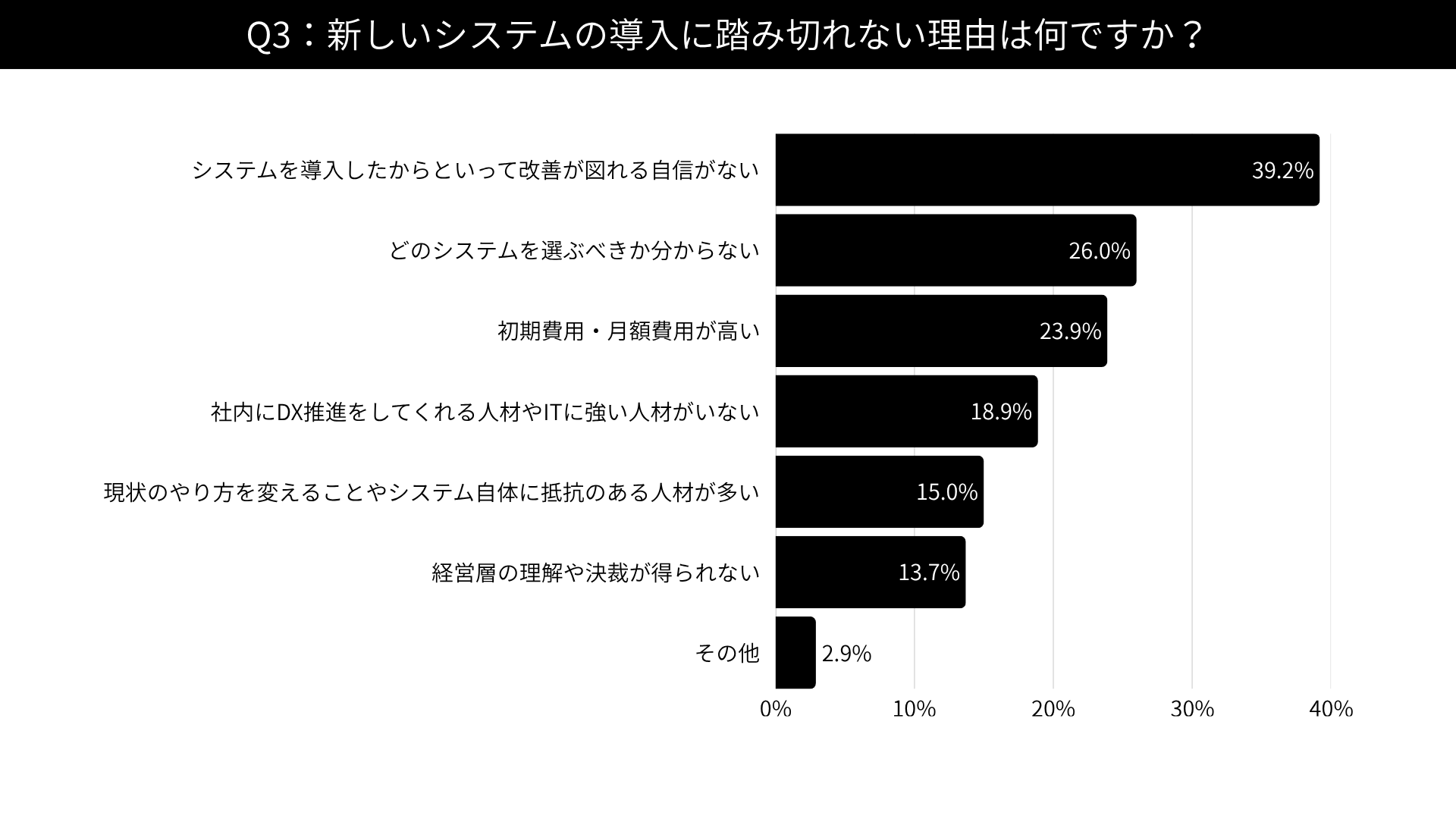

中小企業がDXを推進しようとしても、実際に行動へ移せない背景には、いくつもの「見えない壁」が存在します。Q3「新しいシステムの導入に踏み切れない理由は何ですか?」の回答結果では、「システムを導入したからといって改善が図れる自信がない(39.2%)」「どのシステムを選ぶべきか分からない(26.0%)」「初期費用・月額費用が高い(23.9%)」「社内にDX推進をしてくれる人材やITに強い人材がいない(18.9%)」「現状のやり方を変えることやシステム自体に抵抗のある人材が多い(15.0%)」など、経営判断から現場運用まで、各段階で障壁が生じていることが明らかになりました。

どのシステムを選ぶべきか分からない「情報格差」

「どのシステムを選ぶべきか分からない」と回答した方は26.0%となっています。この背景には、情報の非対称性があります。中小企業の多くは、専任の情報システム担当者を持たず、製品比較や機能検討を行う時間もリソースも限られています。結果として「導入したい」という意欲はあっても、製品選定の段階で停滞してしまうのです。

また、近年では業務を一元管理するERP(Enterprise Resource Planning;経営資源計画)システムや、販売管理、在庫管理、ワークフローに特化したシステムなど、多様なソリューションが乱立しており、専門知識がないまま選択することは極めて困難となっています。

“何が自社にとって適切なシステムなのかが分からない”ことが、最初の壁として立ちはだかっています。

コストとリソース不足による「導入の壁」

「初期費用・月額費用が高い(23.9%)」という回答も根強く、特に従業員100名未満の企業では「コスト=リスク」という心理が働きやすい傾向にあります。さらに、DX導入には単なるライセンス費用だけでなく、導入時の教育・移行コストも伴うため、「現状維持の方が低リスク」と判断されやすいのです。

また、ここで注目すべきは、リソース不足の実態です。中小企業では担当者が複数業務を兼任しており、新システム導入に割ける時間がないという現場の声が多数寄せられました。

つまり、費用と人材リソースの双方がボトルネックとなっているのです。

ITリテラシー不足と「運用への不安」

18.9%の方が「社内にDX推進をしてくれる人材やITに強い人材がいない」と回答しました。これは単なる知識不足ではなく、「新しいシステムを導入しても運用が続かないのでは」という心理的な不安を示しています。実際、過去に導入したシステムが使いこなせず形骸化したケースも少なくなく、 “導入失敗のトラウマ”が次の挑戦を阻む要因になっているのです。

また、教育体制の未整備も深刻です。 ITスキル研修や社内勉強会を行う余裕がない企業では、 「新システム=担当者依存」が再び発生し、属人化の悪循環が繰り返されています。ここに、人材教育を伴わないDXの限界が見えてきます。

現状維持文化による「変革拒否反応」

15.0%の方が「現状のやり方を変えることやシステム自体に抵抗のある人材が多い」と回答しました。DX化とは業務フローそのものの見直しを包含するため、従来のやり方に慣れた社員ほど抵抗を示す傾向があります。経営層がDXを主導しても、現場が“拒絶反応”を起こせば改革は進みません。

特に、長年の経験で形成された「紙とExcel文化」が強い企業では、 「デジタル=余計な手間が増える」と誤解されるケースも見られます。

この“文化的抵抗”は、費用よりも根深い障壁であり、DX推進に対する本質的な課題となっています。

中小企業が今、求めているシステム領域とは

中小企業のDX化が進まない一方で、「どの領域からデジタル化を始めるべきか」については明確な傾向が見られます。

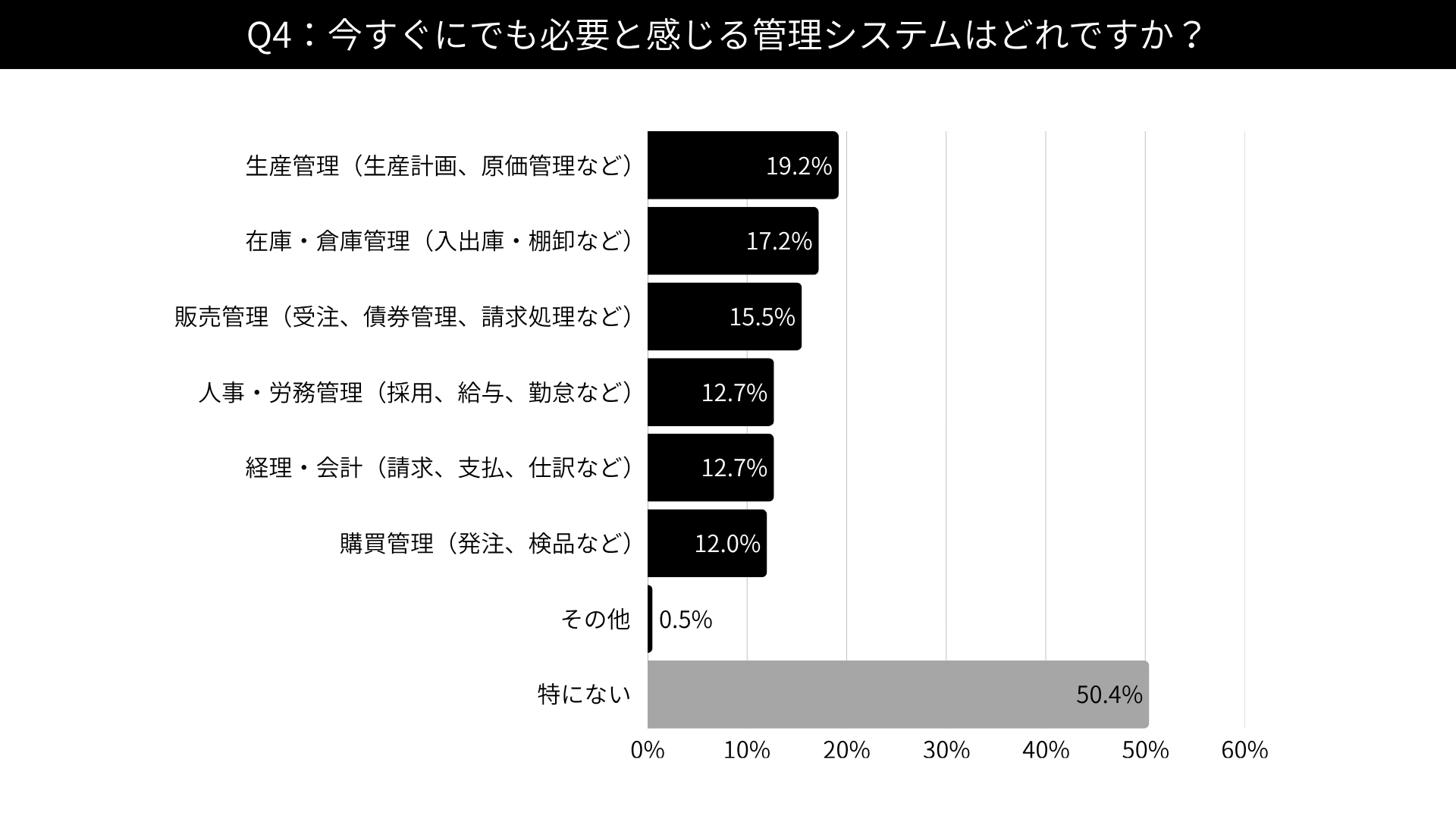

Q4「今すぐにでも必要と感じる管理システムはどれですか?」の回答結果では、「生産管理(19.2%)」「在庫・倉庫管理(17.2%)」「販売管理(15.5%)」が多く、企業が“日々の業務を支える基幹領域のDX化”に関心を寄せていることが分かりました。

最も関心が高いのは「生産管理」と「在庫管理」

製造業や卸売業などの現場を中心に、「生産管理」「在庫管理」が最も多く選ばれました。この回答結果は、現場のDX化が“紙とExcelの限界”に直面していることを示しています。

生産管理では、製造計画・原価管理・材料手配など、日々の工程を複数のファイルで管理している企業が多く、情報の重複や齟齬が頻発しています。在庫管理においても、入出庫の記録が手動入力で行われるケースが依然として多く、ヒューマンエラーによる在庫ズレがDX化の強い動機となっています。

特に中小企業では、製造や仕入から販売までを一貫して行う“多機能型”の事業構造が多く、1つの情報の遅れが全体の生産効率に直結します。そのため、リアルタイムで在庫・生産データを共有できる仕組みが求められているのです。

販売・購買・経理管理など業務横断型システムへの期待

「販売管理(15.5%)」だけなく、「経理・会計(12.7%)」「購買管理(12.0%)」といった、バックオフィス全般の管理システムも高い関心を集めました。これらは、日常的にミスや手戻りが起きやすい業務であり、「人手に依存する作業を減らしたい」という現場の切実な声が背景にあります。

特に注目されるのは、複数業務を横断的に扱う“統合基幹業務システム(ERP型システム)”への期待です。複数の部門で異なるツールを使用している場合、請求・発注・在庫データの整合性が取れず、経営判断に必要な情報がリアルタイムで把握できません。

このような課題を解決する手段として、

- 複数店舗やECサイトなど、複数の販売チャネルを管理するOMS

- さまざまな在庫・倉庫を管理するWMS

- 上記に加え、購買・生産・会計などを一元管理するERP

といった仕組みの導入が注目されています。つまり、DX化における優先順位は「特定業務の効率化」から「全体最適」へとシフトしつつあるのです。

“特にない”が半数超。潜在的ニーズの存在

一方で、調査では「特にない」と回答した企業が50.4%を占めました。この数字は一見、DXへの関心が薄いように見えますが、実際には先述したように「自社にどんなシステムが必要なのか分からない」という潜在層が多いことを示唆しています。

特に、非製造業やサービス業では「デジタル化=業種に合わない」と感じる傾向があり、実際には課題があっても、それを“システムで解決できる”という発想に至っていないケースが目立ちます。このギャップを埋めるには、業種特化型の提案や事例紹介が不可欠です。自社と同規模・同業の成功事例があれば、導入への心理的ハードルは大きく下がります。

今後の中小企業支援では、単なる製品紹介ではなく「自社と類似した企業がどう変わったのか」を伝える情報発信が求められます。

DXがもたらす効果と、企業が期待する成果

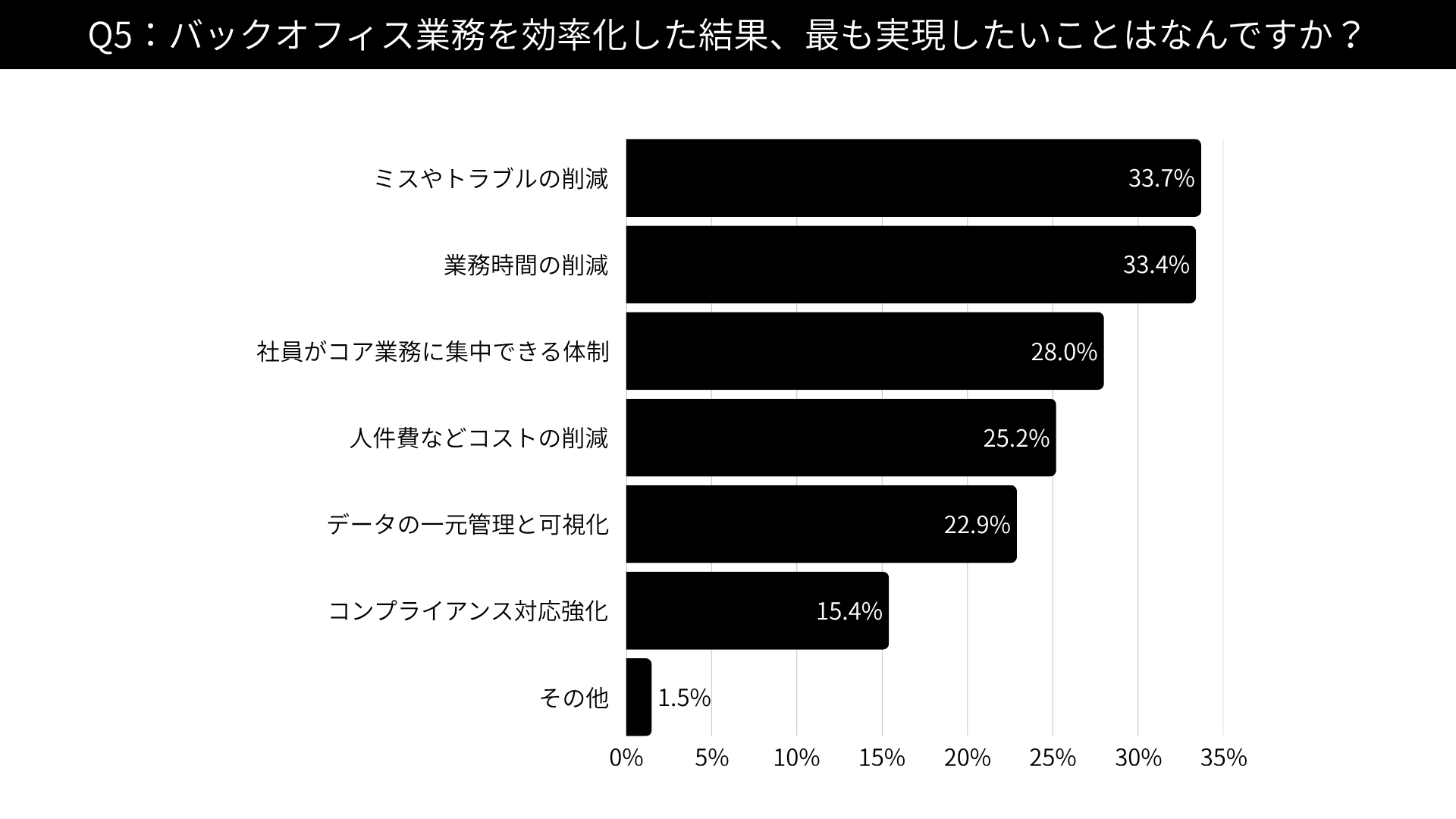

中小企業がDXを推進する理由は、単なる「作業の効率化」ではありません。Q5「バックオフィス業務が効率化した結果、最も実現したいことはなんですか?」の回答結果では、上位に「ミスやトラブルの削減(33.7%)」と「業務時間の削減(33.4%)」が並びました。つまり、多くの中小企業にとってDX化の目的は、コスト削減よりも“確実に業務を回すための仕組みづくり”にあるといえます。

業務時間・ミスの削減が最優先課題

「業務時間の削減(33.4%)」という回答は、慢性的な人手不足を抱える中小企業の現実を象徴しています。少人数で多岐にわたる業務をこなす中小企業の労働環境では、1件あたりの処理時間を短縮することが、売上向上よりも優先課題となるケースも珍しくありません。

加えて、「ミスやトラブルの削減(33.7%)」という回答も同水準にのぼりました。請求書の金額誤りや在庫数のズレなど、日々の小さなミスが累積することで信頼損失や残業コストを生み出しています。DXの本質は、こうした“人の作業に依存したミスを減らすこと”にあり、自動化ツールやクラウド管理の導入によって、再発を防ぐ仕組みを作ることが企業成長の基盤になります。

中でも注目されるのは、データ入力の自動化・ワークフローの電子化・承認プロセスの可視化といった領域です。これらを取り入れることで、担当者が作業に追われる時間を減らし、 「確認」「判断」「改善」といった付加価値の高い仕事へシフトできるようになります。

データの一元管理と本業集中による生産性向上

次に注目すべきは、「社員がコア業務に集中できる体制(28.0%)」と「データの一元管理と可視化(22.9%)」という回答です。

中小企業の多くは、販売・購買・在庫・会計といった情報がバラバラのシステムやファイルに分散しており、データを集約するだけで膨大な手間がかかっています。この「分断された情報」を統合し、リアルタイムで共有できるようにすることがDXの大きな価値です。

例えば販売管理と在庫管理を連携させれば、受注状況に応じた最適な発注が可能になります。また、経理データをシステム間で自動連携することで、請求処理や月次締めのスピードが飛躍的に向上します。こうしたデータの一元化は、単なる効率化にとどまらず経営判断の質を高めることにも直結します。

リアルタイムで「どの製品が売れているか」「どの工程でコストが膨らんでいるか」を把握できれば、意思決定のスピードが上がり、事業全体のPDCAサイクルが高速化します。

結果として、社員が“数字合わせの事務作業”ではなく、「戦略立案」「顧客対応」「新規提案」など、本業に注力できる環境が整うのです。

コスト削減は“結果として”ついてくる

「人件費などコストの削減(25.2%)」という回答もありますが、ここに示されているのは“最終目標”ではなく“結果的に得られる副産物”です。

多くの経営者が口にするのは、「まずは業務を安定させたい」「人が辞めても回る体制にしたい」という声です。つまり、コスト削減のためにDXを行うのではなく、組織を持続可能にするためにDXが必要という発想です。

実際、バックオフィスの自動化が進むと、残業や再作業が減少し、自然と労務コストが下がります。同時に、従業員満足度が上がり、離職防止にもつながるこれこそが中小企業にとっての“真の生産性向上”です。

課題解決へのステップ。中小企業がDX化を進めるために

これまでの調査結果から明らかになったのは、「中小企業はDXの必要性を理解しているが、どこから始めればいいか分からない」という構造的課題です。

調査結果では、システム導入未検討が78.5%、“特にない”と回答した企業が50.4%にのぼり、多くの企業がDXを「遠い未来の話」と捉えています。しかし、今やバックオフィス業務の効率化は、単なるIT化ではなく事業継続の必須条件です。ここでは、DXを現実的に進めるための3つのステップを整理します。

ステップ1:業務の棚卸しと「見える化」から始める

DX化の第一歩は「何をデジタル化するか」を決めることではなく、「今どのように業務が行われているのか」を正確に把握することです。業務の棚卸しを行うことで、

- 重複している作業

- 手作業で時間を取られている工程

- 特定の担当者しか把握していない属人業務

といった非効率を明確にできます。

実際に、多くの企業では業務フローの可視化を行っただけで、20〜30%の作業時間削減につながるケースも報告されています。この段階では、「システム導入」は目的ではなく現状分析のためのツールです。タスク管理ツールやフローチャート作成ソフトを使い、「誰が、いつ、何を、どう処理しているか」を洗い出すことから始めましょう。

ステップ2:スモールスタートで“成功体験”を作る

次のステップは、いきなり全社的にDXを進めるのではなく、小さな範囲で試すことです。

大企業と異なり、中小企業では同時に複数の業務改革を行うことが難しいため、 「財務会計」「在庫管理」「販売管理」など、特定1つの業務プロセスに絞って導入を検証するのが現実的です。

スモールスタートの利点は、次の3つです。

メリット | 説明 |

|---|---|

導入リスクを最小化 | 費用や影響範囲を限定し、失敗してもやり直しが容易である。 |

社内理解を得やすい | 成果を可視化して共有することで、現場の納得感を得られる。 |

改善スピードが早い | 少人数で運用を試し、課題をすぐ修正できる。 |

例えば、請求処理を紙からクラウド請求書システムに切り替えるだけでも、「印刷・捺印・郵送」の手間が削減され、作業効率が2倍以上になるケースがあります。

“1つの成功体験”が社内のマインドを変える起点になるのです。

ステップ3:属人化を防ぐ“共有ルール”を整える

DX化を進めるときに忘れてはならないのが、「人が変わっても業務が止まらない仕組み」を作ることです。システムを導入しても、操作ルールが個人任せでは再び属人化が進みます。したがって、DX推進の段階で以下の3点を意識することが重要です。

- マニュアル・操作手順をドキュメント化する

属人化を防ぐには、ツール操作や承認手順を明文化することが必須となる。

- データ入力ルールを統一する

同じ顧客名・商品名でも表記が異なると分析の精度が下がるため、命名規則を定める。 - バックアップと引継ぎ体制を整備する

担当者が不在でも、クラウド上の共有情報だけで業務が回る状態を目指す。

DXは単なる自動化を目指すのではなく、品質と生産性を向上させ、顧客や従業員の満足度を得るために実施するのです。そのためにも、属人依存からの脱却は早期に実現させるべきポイントです。仕組みとして「誰がやっても同じ成果を出せる体制」を築くことで、 システムは初めて“使えるDX”の構成要素になります。

【CAM’s POV】 データが示す中小企業DXのこれから

調査データが示すように、現場が考えるDXとは「業務時間の削減」や「ミスやトラブルの削減」など、業務効率化の手段として捉えていることが分かります。しかし、本来DXとは、デジタル技術を活用し、既存の業務効率化にとどまらず、ビジネスモデル・組織文化・顧客体験そのものを変革する取り組みを指します。

すなわち、DXの本質は業務効率化にとどまらず、その先にある企業の持続的成長を可能にする新しい競争力の創出にあります。

しかし、今回の調査結果が示すように、多くの中小企業は依然として「効率化」に意識が集中しており、「変革」という本来の目的には到達していないのではないでしょうか。この乖離こそが、国内におけるDX推進の最大の課題と考えます。

効率化の成果をいかに戦略的価値へ転換できるか

企業としては「現場で上がった業務改善に対するニーズをいかに解決し、戦略的価値へ転換するか」という視点でDXを考えなければいけません。業務効率化で生まれた余力を単なる省力化効果に終わらせず、顧客に提供する価値の向上、事業モデルの再構築などに導くことです。

具体的には

- 業務時間の削減 → 戦略立案や営業活動への再投資

- ミス削減 → 品質信頼性の強化とブランド価値の向上

- データ一元管理 → 経営資源を正確に把握し最適化

この「効率化の先」を見据える視点がないままDXのプロジェクトを進めてしまうと、単なる業務改善に留まり、真の成果を生み出すことはできません。

DXは“共創と伴走”の時代へ

今後のDXは「単独での取り組み」から「共創・伴走型支援」へと進化していくと予測します。

特にリソースに限りのある中小企業は、ITベンダー、コンサルタントなど、外部パートナーとの連携を活かすことが成功の鍵になると考えられます。さらに、近年の「IT導入補助金」などの国の支援策は、こうした“伴走型DX”を後押しする制度設計となっています。この環境をうまく活用できる企業こそ、次の競争優位を手にする存在となるでしょう。

また、DXは「導入することではなく、続けること」です。

小さな成功を積み重ねながら、自社の業務が進化し続ける仕組みをつくることこそが、DXのあるべき姿と考えます。

Related Articles

同じカテゴリの記事コンテンツは準備中です。